|

张灿1,张明震2

(1.中国矿业大学(北京)管理学院,北京100083;2.中电建新能源集团新能源与储能研究院,北京100101)

摘要:“碳达峰、碳中和”目标下,标准规范、有序发展的氢能产业是中国新时代、新阶段能源结构的重要组成部分,如何构建保障中国氢能产业高质量发展的标准体系是一项值得深入思考的课题。首先论述了氢能标准化指导产业发展、减少贸易壁垒、增强产业竞争力等意义,梳理了国外氢能产业标准化现状,国际标准化组织ISO和国际电工委员会IEC是氢能最主要的国际标准化组织,欧盟正在全力打造氢能区域标准体系,美国氢能的产业标准体系目前最完善,日本关于氢能安全标准体系的建设值得中国借鉴;接着论述中国构建氢能产业标准化体系的政策、市场、技术、社会环境等多重优势,但同时也存在市场前瞻性与可行性不足、细分领域标准缺失、标准化团体协调机制不完善、参与制定国际标准有限等问题;最后提出推动建设中国氢能多级复合标准体系、完善氢能安全等细分领域标准、积极参与制定氢能国际标准以及合理布局氢能检验检测和认证机构等建议。研究通过对中外氢能产业的标准化体系比较,为制定中国氢能产业标准化提供启示和参考。

2022年3月23日,国家发展改革委、国家能源局联合研究制定并发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,指出氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳发展的重要载体,是战略性新兴产业重点发展方向。在碳达峰、碳中和目标下,氢能是重塑中国能源结构的关键要素之一,后疫情时代,氢能也将为提振全球经济活力贡献力量。当前全球氢能产业发展迅猛,多国已颁布氢能发展路线图,美国、欧盟、日本和韩国都已明确了氢能产业发展目标。中国近年来密集出台氢能产业相关政策,省级以及地方氢能产业规划陆续出台,中国氢能产业正进入加速发展期[1-3]。产业有序发展离不开标准和规范,目前,全球已逐步构建出氢制取、氢储存和氢燃料电池等为核心的氢能产业链,氢能标准作为引导技术创新路径的基础保障程序,是国内外氢能重点关注领域[4-5]。中国虽早已启动氢能标准化建设,但与国外发达国家和地区仍存在不小差距,本文首先对国外氢能标准化工作进行梳理,接着剖析中国氢标准化发展及存在的问题并提出建议与对策。

围绕氢能产业链,当前世界各国的氢能标准化建设正在积极开展,展望更加低碳、清洁的未来,氢能标准化有着重大意义。首先,标准化指导氢能产业发展。标准化是现代化生产的必要条件,为产业发展指明了方向,它规范市场秩序,调整产品结构和需求,提高产品质量和安全,满足企业需要和消费者期望,支持和促进技术创新,实现科学管理并提高管理效率[6]。氢能标准作为检测和认证的依据,增加了氢能产业链产品和服务在市场中的信誉,释放了积极的产业信号;其次,标准化减少氢能市场壁垒。作为产品在市场流通的基准,标准提供了一种通用语言,是促进贸易的有效工具。无论是在单一市场还是在全球市场,标准体系可减少供应商和消费者的非必要成本[7-8]。同时,标准通常补充了相关领域的国家政策,使市场参与者更容易遵守相关法规,氢能产业的标准化能够提高市场效率,使其快速进入市场,实现氢能与其他产业的互联互通[9];再者,标准化增强氢能产业竞争力。标准是工业社会和知识经济的一部分,可提高产业能效水平并促进创新技术扩散[10]。氢能产业标准化是巩固市场秩序和增强产业竞争力的有力工具,相关标准如被全球采用,还将有效推动各国采用和修改本国标准,实现产业的有序竞争[6,11]。

1国际氢能产业的标准化

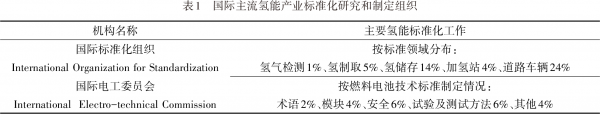

作为新兴产业,世界各国的氢能技术水平和标准化程度差异明显。截至2021年末,全球主要国家和国际组织共发布200余项氢能标准,各国逐步建立了自己的氢能及燃料电池标准体系,表1为国际主流氢能产业标准化研究和制定组织。其中,欧盟促进氢能区域标准化工作成果显著,美国、日本等国家的氢能标准化工作有诸多可借鉴之处。

1.1国际主流的氢能标准化组织

国际主流的氢能标准化制定组织主要有2个,即国际标准化组织和国际电工委员会。1)国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)。ISO设立氢能标准化技术委员(ISO/TC197,Hydrogen Technologies),主要负责氢能制取、储存、运输、检测和利用等领域的国际标准研究与制定,其他ISO标准化技术委员会,如路用车辆标准化技术委员会(ISO/TC22,Road Vehicles)、气瓶标准化技术委员会(ISO/TC58,Gas Cylinders)和低温容器标准化技术委员会(ISO/TC220,Cryogenic Vessels)也都有发布氢能相关的国际标准[6]。目前ISO/TCl97有约20个P成员国(Par⁃ticipating members),13个O成员国(Observing members),中国为P成员国[12]。

2)国际电工委员会(International Electro-technical Commission,IEC)。IEC成立于1906年,是世界上成立最早的国际性电工标准化机构。IEC设立燃料电池技术标准化委员会(IEC/TC105,Fuel Cell Technologies),主要负责包括氢燃料电池在内的国际标准研究和制定[12]。这些氢燃料电池包括用于分布式供能和热电联供系统的固定式燃料电池发电系统,用于推进系统、增程装置、辅助动力装置、便携式和微型燃料电池电力系统、可逆燃料电池电力系统以及常规电化学系统的交通运输燃料电池系统等[5-6]。目前,IEC/TCl05约有17个P成员国,15个O成员国,中国为P成员国。当前,中国正在积极参与包括发展氢能等清洁能源在内的全球能源治理,作为IEC常任理事国,国家电网董事长舒印彪自2020年起担任为期3年的国际电工委员会主席,中国正成为该领域的主要引领者之一。

1.2主要国家和地区的氢能标准化现状

基于国际标准化组织和国际电工委员会等机构发布的标准指导意见,世界各国正在依据其氢能技术水平和产业经验,构建符合本国情境的氢能产业标准体系。

1.2.1欧洲的氢能标准化

欧洲氢能产业发展较早,技术雄厚,一直致力于区域氢能标准化工作。早在1998年,欧盟就启动了欧盟联合氢能项目一期项目(EIHPI)并制定氢能发展路线图,内容涉及研制氢能制取、氢储运、基础设施建设、安全、试验规范等方面标准,以促进欧洲氢能产业发展,增强成员国之间的氢能标准化协作[13]。经过20余年发展,其氢能标准化作为欧洲标准化体系的一部分现已基本完善,目前正在积极推动氢能降本[2,14]。

欧洲标准化体系的构成主要包括欧洲标准化委员会(CEN)、欧洲电工标准化委员会(CENEL⁃EC)、欧洲电信标准协会(ETSI)、欧洲各国的标准机构以及行业和协会标准团体。CEN等机构是欧洲最主要的标准化组织,其职责是贯彻国际标准,协调各成员的标准化工作,加强相互合作,制定欧洲标准及并进行区域性认证,促进成员之间的贸易和技术交流。CEN的部分成员国如德国、法国和英国(已脱欧)等在氢能领域有先进经验,各国标准化工作由其政府批准并授权的标准化组织开展,英国标准协会(BSI)、德国标准化学会(DIN)和法国标准化协会(AFNOR)等机构组织基于ISO和IEC相关技术标准,结合本国技术优势制定符合本国的氢能标准。比如德国在氢燃料电池通信基站供能、列车及船舶动力系统推进方面技术突出,英、法两国率先开展天然气掺氢管道运输技术研究,以实现天然气掺氢甚至是纯氢的天然气管网运输,各国均已设定了相应标准和规范。

1.2.2美国的氢能标准化

美国建设标准化体系是其国家战略之一,早在2002年就已颁布《国家氢能发展路线图》,并将“规范与标准”列入氢能系统的7个组成元素之一[15-16]。经过20多年发展,美国已成为氢燃料电池汽车应用大国,拥有世界上最完善的氢能及燃料电池标准体系[17]。

美国联邦政府认可并授权美国国家标准协会(ANSI)发布美国国家标准,并与其合作制定美国国家标准战略。ANSI不直接制定标准,而是授权其认可的民间标准化组织机构制定技术标准为美国国家标准,同时被采纳为国家标准的制定者依规进行不超过5年的周期性审查维护工作,比如美国材料试验协会(ASTM)、美国航空航天学会(AIAA)、美国机械工程师协会(ASME)、压缩气体协会(CGA)、加拿标准协会美国分会(CSA)、Under⁃writers实验室(UL)和美国消防协会(NFPA)等。与此同时,针对氢能标准,美国成立了“术语、安全、接口、性能、排放和能耗、可回收”等6个专项工作组,对燃料电池汽车标准体系进行研究和完善。另外,美国对氢燃料电池再回收工作也十分重视,早在氢燃料电池汽车推出之前就已考虑构建“再利用、再加工、再销售、再循环”的退役氢燃料电池梯级利用和回收系统。

1.2.3日本的氢能标准化

日本氢能技术及应用十分成熟,日本工业标准调查会(JISC)是负责日本全国性标准化管理机构,是制定日本氢能的核心机构。2006年,日本国际标准战略出台,将国际标准制定作为国策,踊跃参与多项国际标准制定[18]。目前,日本多项燃料电池汽车方面的标准已被联合国采用,比如联合国在2013年宣布采用日本方案制定燃料电池汽车安全标准。另外,针对智能电网及氢储能技术,日本已提出“电能存储系统”的安全性能评估标准化的建议,在IEC中牵头该项标准化活动。此外,在氢能安全标准化方面,日本开展了系统的安全技术研究,建设了设施完备的车用氢能安全研究测试机构,形成了系统全面的承压储氢瓶、阀门、仪表、管件等安全检测检验方法和标准体系[19-21]。

1.2.4韩国的氢能标准化

韩国的氢能标准体系主要分为国家标准和团体标准2个层级,韩国技术标准署(KATS)是韩国国家标准化机构,其前身为韩国1883年创建的“分析测试所”,全面负责韩国标准化相关工作。韩国技术标准署下设4个局和20个科,对标准政策、产品安全、合格评定和技术法规等工作进行统一管理。在韩国技术标准署的管理下,韩国的标准、认证和技术性贸易壁垒工作得以有效的协调和融合,标准化政策也得以贯彻实施[22]。为支撑韩国氢能产业发展,截至2021年底,韩国氢能及燃料电池领域国家标准已有近30项,其中4项为技术标准,12项采用ISO标准,2项采用IEC标准。

1.3国际氢能标准化体系的实施保障与发展趋势

美国、欧洲和日本等发达国家均已设立市场准入、资质认证、检验检测和法律法规等4个环节的氢能标准实施体系,各环节相互衔接,形成既适应市场经济,又与政府默契配合的氢能产业监督保障和制约机制。

1)从市场准入与资质认证环节保障氢能标准化的实施。资质认证是指由官方认可的第三方认证机构,根据相关标准对组织的产品、服务、管理体系等进行强制性认证的评定活动[7]。虽然认证通常是采取自愿原则,但资质认证是增加组织信誉的有效方式,所以认证评定是企业进入市场的基本程序,企业的任何违背行为都可能带来法律惩罚和失去市场资格。欧美等已构建了氢能资质认证、市场准入的完整体系,一方面提高了准入要求,另一方面也减少了投机行为。

2)从检验检测环节保障氢能标准化的实施。检验检测是衡量技术法规和标准规范是否有效实施的重要基础,也是保障评定程序严格执行的技术支撑[6]。发达国家十分重视多层级的检验检测机构,并且这些检验检测机构几乎都拥有先进仪器设备和专业人员,能够完成各项技术指标的检验检测。部分专业人员除了直接参与检验检测,还可直接负责或参加氢能产业标准的制定和审查工作。

3)从技术法规环节保障氢能标准化的实施。美国、欧洲和日本等均十分重视技术法规体系建设,而技术法规常直接来源于标准或以标准为基础,规范的技术约束可一定程度上保障实施效果[16,21]。比如,美国联邦政府和各州政府在CFT49中引用了ASME和ASTM的技术规范,甚至在规范修订时,直接参与氢能产业的技术法规的修订,以与本地既有的各项法规条例相适应。

结合目前各国氢能技术水平和产业发展现状对国际氢能技术标准清单进行研究,可以看到欧洲、美国等不仅在标准化工作方面起步较早,在氢能领域也正在积极构建标准化体系。随着氢能技术和产业的快速发展,氢能国际标准化的合作更加紧密,同时,各国基于国际标准,逐步完善符合本国特质的氢能标准体系,快速向细分领域发展,并推动本国标准国际化,实现技术参数输出,扩大国际市场。目前氢能应用综合成本高,技术创新突破难,未来各国将在探索成本下降的前提下,针对空白领域积极开展技术研究,如商用车、分布式储能和新型氢制取等,国际氢能标准体系将会向着更完善、针对性更强、影响度更高的方向发展。

2中国氢能产业的标准化

中国标准化工作从无到有,1989年正式实施的《中华人民共和国标准化法》,是以法律形式确定中国标准化的法制基础。2001年,中国组建国家标准化管理委员会,2008年,中国正式成为ISO常任理事国,并于2018年1月1日正式实施修订后的《中华人民共和国标准化法》[23]。2021年10月11日,中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》,市场监管总局、中央网信办、国家发展改革委等16部门则在2022年7月6日印发了《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》,对有关部门和各地方人民政府提出强化标准化工作统筹、加强标准化与科技创新有效互动、提高参与国际标准化活动水平、推动中国标准与国际标准体系兼容、加强团体标准规范引导、提升企业标准化能力及促进地方标准化创新发展等具体要求。其中,在第九条的“实施碳达峰碳中和标准化提升工程”中,明确提出完善氢能等多种能源的清洁高效利用标准。

在氢能产业标准化方面,早在1985年,随着《氢气使用安全技术规程》(GB4962—1985)(最新版为GB4962—2008)发布,标志着中国开启了氢能标准体系建设进程。构建一套结构合理、衔接配套、覆盖全面和适应社会发展需求的新型标准体系是中国氢能产业标准化的发展目标。为此,国家标准委员在2009年底发布中国第一批燃料电池汽车国家标准,即《燃料电池电动汽车术语》(GB/T24548—2009)、《燃料电池电动汽车安全要求》(GB/T24549—2009),此后中国氢能标准化工作进入快速发展期。2021年11月,《氢能汽车用燃料液氢》(GB/T40045—2021)、《液氢贮存和运输技术要求》(GB/T40060—2021)、《液氢生产系统技术规范》(GB/T40061—2021)3项标准正式发布并实施,中国氢能现行国家标准已达到98项,已初步构建较为完善的氢能标准体系[24]。中国作为产氢大国(主要是化石能源和工业副产气制氢)[25],氢能产业正处于产业导入期,建设氢能标准体系是实现中国氢能产业有序健康发展的重要抓手,但相较于欧美日韩等氢能产业发达国家,中国在氢能产业部分领域的标准体系建设还较为滞后。

2.1中国氢能标准化体系的主要制定机构

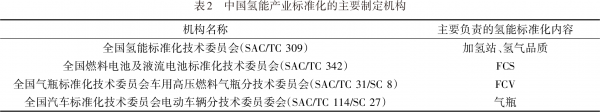

中国氢能领域标准化委员会成立相对较晚(表2),目前设有全国氢能标准化技术委员会(SAC/TC309)、全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会(SAC/TC342)、全国气瓶标准化技术委员会车用高压燃料气瓶分技术委员会(SAC/TC31/SC8)和全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会(SAC/TC114/SC27),标委会秘书处分别设在中国标准化研究院、机械工业北京电工技术经济研究所、浙江大学化工机械研究所和中国汽车技术研究中心等地。

全国氢能标准化技术委员会(SAC/TC309)、全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会(SAC/TC342)均已构建较为全面的氢能标准体系,部分标准已成为国家强制标准。其中,氢能标准委员会主要负责氢能生产、储运、应用等领域的标准化工作,标准体系覆盖了基础与管理、质量、安全、工程建设、制备与提纯、储运与加注、应用以及检测8个领域,是ISO/TCl97的国内对口单位;燃料电池及液流电池标准委员会主要负责燃料电池及液流电池的术语、性能、通用要求及试验方法等领域的标准研制工作,标准体系覆盖基础、燃料电池系统、固定式燃料电池发电系统、便携式燃料电池发电系统、微型燃料电池发电系统、驱动和辅助动力燃料电池系统6个领域,是IEC/TC105的国内对口单位。

全国气瓶标准化技术委员会车用高压燃料气瓶分技术委员会(SAC/TC31/SC8)和全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会(SAC/TC114/SC27)目前制定的氢能领域标准较少。其中,车用气瓶分标会负责车用压缩天然气瓶及车用高压氢气瓶等复合材料气瓶领域标准化工作,电动汽车分标委负责全国电动车辆等专业领域标准化工作。如表3所示,中国围绕氢能和氢燃料电池两大标准体系,全国氢能标准化技术委员会、分标会之间已建立协调和沟通机制,保证中国氢能产业各项标准的有效衔接。目前,中国已在氢能技术标准、燃料电池标准、基础与管理3个领域进行了体系建设,涵盖了氢质量到氢检测、燃料电池通用技术到储能燃料电池以及专业术语、图形符号等各方面,对中国氢能产业高质量发展具有重要意义。

2.2中国氢能标准化的三级体系

中国氢能产业正在快速发展,行业标准、地方标准和团体标准构成的三级体系是对国家标准体系的有效补充。截至2021年底,中国氢能现行的行业标准约18项,地方标准约10项,团体标准约32项,山东地区在推动标准建设方面成果显著,广东地区推动标准建设最为积极[26]。

1)行业标准。在中国氢能产业的行业标准方面,现行的氢能行业标准最早实施于1992年1月1日,涉及氢制取、氢检测、燃料电池及应用领域的安全、设备和技术要求,主要分布在机械、交通和有色金属等行业领域,目前的氢能行业标准制定数量正快速增加,但标准审查修订期限普遍较长。

2)地方标准。在中国氢能产业的地方标准方面,目前参与制定氢能产业地方标准的主要有山东、河北和广东等氢能产业基础较好的地区。其中,山东以8项地方标准处于领先地位;广东成立了国内第一个省级氢能标准委员会,并在佛山市先行先试开展工业园区制氢相关标准的研究。

3)团体标准。在中国氢能产业的团体标准方面,截至2021年底,全国团体标准信息平台注册社会团体共有4334家,在中国氢能产业快速发展的背景下,大型企业联合社会团体推动团体标准制定是解决产业发展无标可依,规范市场的有效途径。自2017年2月,中国首个氢能领域团体标准《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》T/CECA-G0015-2017的发布,至今已有12个团体推动并发布近32项氢能产业标准。

2.3中国氢能标准体系的国际推广

国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心主办的全国标准信息公共服务平台,提供国内与国际主要地区和国家的标准查询服务,是中国参考国际标准、制定国家标准的重要平台。2019年,中国成功当选并连任自动驾驶车辆法规工作组(WP29/GRVA)副主席国,牵头制定电动汽车安全全球技术法规(UNGTR20)和燃料电池汽车全球技术法规(UNGTR13),中国在新兴领域法规协调中开始逐渐发挥主导作用。作为ISO和IEC的P成员国,中国也积极参与国际标准的制定工作。值得一提的是,中国标准化专家委员会委员张晓刚于2013年9月成功当选ISO主席,任期自2015年1月至2017年12月,是中国人首次担任ISO这一国际标准化组织最高领导职务,对中国参与国际标准化活动具有重要意义。

在氢能以及相关的标准化体系建设方面,《Safety of pressure swing adsorption systems for hy⁃drogen separation and purification》ISO/TS19883:2017(《变压吸附提纯分离氢系统安全要求》)是由我国承担的关于变压吸附提纯分离氢系统的ISO标准,该标准是中国负责制定的首个氢能技术领域的国际标准,是中国在氢能标准国际化的重要突破[5,12]。此外,中国还积极借鉴国际标准,负责完成《液氢车辆燃料加注系统接口》(GB/T30719—2014)(ISO13984)和《压缩氢车用燃料添加连接装置》(GB/T30718—2014)(ISO17268)等国际标准的转化工作,是中国氢能国家标准接轨国际标准的里程碑之一[5]。

3关于中国氢能标准化体系建设的分析

在《氢能汽车用燃料液氢》(GB/T40045—2021)等3项标准实施后,中国现行氢能产业国标已基本覆盖了氢能及燃料电池的各环节,为中国氢能产业的整体协调发展提供了重要指导和技术支撑。

3.1中国氢能标准化体系建设的优势明显

中国氢能标准主要为测试方法、通用要求和安全等,细分领域技术标准相对缺乏。当前氢能处于产业导入期,在碳达峰、碳中和背景下,氢能受到国家充分重视,作为未来全球最大的氢能市场,中国在政策、市场和社会的明显优势,共同支撑了中国氢能标准化工作[11]。

3.1.1政策优势

中国政府重视氢能产业发展,从政策层面始终支持建立氢能标准体系。2006年,国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》就提出,“重点研究高效低成本的化石能源和可再生能源制氢技术,经济高效氢储存和输配技术,燃料电池基础关键部件制备及电堆集成技术,燃料电池发电及车用动力系统集成技术,形成氢能和燃料电池技术规范与标准”。2007年初,全国汽车标准化技术委员会、中国汽车技术研究中心、上汽股份和同济大学等机构企业组成专门的技术标准项目组。2008年,批准成立全国氢能标准化技术委员会(SAC/TC309)和全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会(SAC/TC342)。

3.1.2市场优势

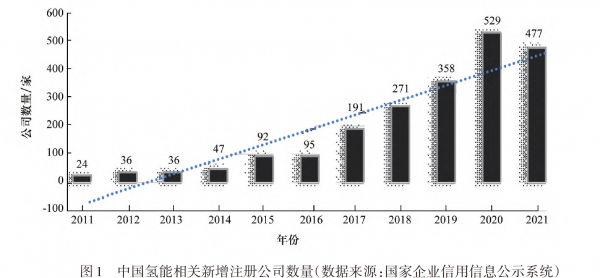

随着产业政策和标准体系不断完善,中国氢能相关产品市场保有量不断增加。截至2021年底,中国共有氢能相关企业2196家(图1),5年时间氢能相关企业新增注册量增长457%。燃料电池汽车市场保有量、燃料电池装机量、加氢站投入运营数量、产业链配套企业数量均快速增加。随着《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》等顶层政策印发,中国氢能产业即将迎来快速发展,市场前景广阔[3,27]。目前,全国20多个省市已发布氢能产业发展的规划、方案或意见,未来将形成涵盖氢制取、氢储运、基础设施、燃料电池、燃料电池汽车、关键设备和部件及检测认证服务的氢能全产业链条。氢能产业和市场不断扩大,为中国氢能技术迭代和标准制定提供了强大动力和广阔空间,市场将推动各项标准不断迭代更新,助力中国进入世界氢能第一梯队。

3.1.3工程技术优势

中国氢能具有技术全面,验证充足的优势。氢能作为新兴产业,中国产业链完整,应用场景丰富,技术领域覆盖面广泛,为参与不同需求标准制定提供机会[2-3]。同时,中国氢能多技术路线并行,比如氢气循环系统方面有氢气循环泵和氢气引射器,双极板方面有石墨、复合材料和金属等不同材质,为氢能产业的标准制定提供了多种工程应用参考,可一定程度上弥补国际氢能标准体系不足。

3.1.4社会环境优势

近年来,中国在国际贸易中屡屡遭遇壁垒,标准缺失是重要因素之一。因此,加速推动国内标准制定的同时,积极参与国际标准制定已成为我国标准化工作的重要内容。企业作为技术创新的实验者和技术应用的实践者,是推动标准建设的重要一员,众多的企业创新正在推动我国氢能及燃料电池标准体系的不断完善[28]。比如,东岳未来氢能等企业正在组织主持修订《质子交换膜燃料电池第3部分:质子交换膜测试方法》(GB/T20042.3—2009),参与并发布《车用质子交换膜燃料电池堆使用寿命测试评价方法》(GB/T38914—2020);江苏国富氢能等企业主持参与制订了氢能装备与液氢产业等6项国家标准、3项团体标准,备案20余项企业标准。另外,除了企业和社会团体等标准化组织推动氢能标准体系建立,各城市也在积极布局氢能标准体系建设。

3.2中国氢能标准化体系建设中存在的问题

氢能产业持续升温,但中国技术发展成熟后再转化为标准的传统标准化工作模式,已不能适应当前新能源战略新兴产业的标准化需求。

3.2.1市场前瞻性与可行性不足

标准化工作需紧跟产业发展和技术创新前沿,这就要求标准化工作与氢能产业发展近乎同步,甚至在某些情况下,标准化工作应具有一定超前性[5,10,29]。中国氢能部分技术水平与国际先进水平还存在差距,缺少前瞻性的标准引导是主要原因之一。同时,氢能产业具有发展快、变化快、更新快、技术迭代快的特点,这急需缩短标准审查修订周期,目前相对繁琐的标准制定流程无法支撑产业技术的快速发展。比如,采用国际标准过程中,对GTR13《氢和燃料电池汽车全球技术法规》的引用与国内实情和标准体系出现不适应。另外,团体标准及地方标准虽弥补了国标制定周期长的缺点,但通常会存在局限性强、水平不足等问题,加强标准的前瞻性与实践性,是我国现阶段氢能标准体系建设急需解决的问题[23]。

3.2.2细分领域的标准缺失

中国依托SAC/TC342和SAC/TC309标准技术委员会确立并构建的氢能标准体系,为推动中国氢产业发展发挥了巨大的作用,但相应的子体系标准仍不完善。随着材料和工艺的不断创新,相较于发达国家而言,我国氢能标准体系较为单一,部分氢能细分领域还存在标准缺失[30]。同时,由于氢能储运、关键零部件和设备、氢工程建设等细分领域的国产化程度不高,制定国家标准存在困难,极大制约了我国氢能产业的发展。

3.2.3标准化团体协调机制不完善

中国氢能标准化团体尚未建立统一的协调体系,各团体约束条款并不明晰,各自为战,沟通不充分导致既有标准审查维护不到位,尤其团体标准和行业标准不能紧跟技术进步做及时修订[5,11,28]。比如,行业标准中《水电解制氢装置通用技术条件》(CB3521—1993)自1994年实施至今已有26年,至今未进行修订。另外,一些领域不同标准名称或内容存在重叠现象,不利于用户明确选择并执行。比如,《燃料电池电动汽车加氢口》(GB/T26779—2011)与《压缩氢气车辆加注连接装置》(GB/T30718—2014)在加氢口的规定上具有高度重合性。

3.2.4参与制定国际标准有限

目前,中国主导制定的国际标准数量非常有限,统计数据显示,2007至2016年期间,中国参与制定的国际标准累积达1705项,全世界1.6万项国际标准,99.8%来自发达国家的机构[6,16]。虽然中国在2008年成为ISO常任理事国、2011年成为IEC常任理事国之后,参与国际标准制定速度加快,自2021年底,我国提交并立项国际标准近230项,104项正式发布,但我国参与国际标准制定数量与国际地位仍不相称。

4启示与建议

4.1中国氢能标准化体系建设的启示

中国氢能标准体系虽已基本建立,能满足氢能产业的当前发展需求,但随着技术和产业不断发展,未来我国氢能还将积极参与国际市场竞争,中国氢能标准化还应充分考虑技术发展、细分领域和安全需求。

4.1.1注重氢能的细分领域标准体系

目前,中国在氢能核心材料与关键零部件方面技术短板明显,这是中国氢能自主发展最大的挑战之一。为实现氢能产业自主化,国家在政策上对氢能及燃料电池产业予以大力支持,未来在材料和零部件的细分领域一定会取得突破,这就需要建立与之相匹配的标准体系。在完善产业链管理、安全标准的同时,应聚焦空气滤清器、氢气循环泵、引射器、散热水泵、增湿器、中冷器、去离子器等关键零部件领域以及高压储氢领域的相关标准[5,9,17]。

氢能细分领域标准子体系是整个氢能产业标准体系的重要组成部分,细分领域的标准完善才能支撑整个产业快速发展[5,26]。未来细分领域的氢能标准,一是要破除不适性,即采用国际标准时要与具体国情相结合;二是要解决滞后性,即氢能细分领域技术发展迅速,避免出现缺乏标准指引、资源浪费等现象;三是要具备探索性,即对于国内氢能产业发展,标准应瞄准前沿,争取做到既能引导现在,也能适应未来。

4.1.2加强氢能的安全标准体系

氢能安全利用贯穿氢气的生产、储运、加注、燃料电池等所有环节,安全是中国氢能产业高质量发展的首要保障[19]。中国对氢能安全技术缺乏系统性研究,一方面,中国氢能安全技术研究基础薄弱,缺乏安全研究机构,研究体系不健全,已有的氢能安全研究主要集中在氢燃料电池安全、涉氢设备的材料相容性等基础领域,研究力量分散、深度不足,安全可靠性测试方法和检测认证手段缺乏,不能包括实际应用过程的所有事故场景,加氢站安全技术研究接近空白。另一方面,中国已建立的车用氢能安全法规标准缺乏科学性和完整性,缺乏足够的实验数据和必要的安全技术研究支撑。比如,《加氢站技术规范》(GB50516—2010)对加氢站与民用建筑的防火距离设置,中国规定为20~35m,国外采用风险评估后确定,日本已控制在8m左右。最后一方面,中国在工作人员生命安全方面意识还需加强,现有标准体系除规定设备产品的安全性外,缺乏公共安全和人身安全标准,应考虑氢能应用对社会环境的影响,应以人为本,健全标准体系,完善从业资格认证以及氢能应用研究领域的相关安全标准。

氢能虽已纳入中国重要战略能源之一,但部分标准与法规尚未及时修订,与当前氢能产业的快速发展不适应,安全是中国氢能产业高质量发展基石,应严密验证、科学评估,结合实际逐步调整,持续开展氢安全标准化工作。

4.1.3参与国际氢能标准与产业生命周期管理

目前,国际氢能标准的话语权还牢牢掌握在欧美等发达国家手中,技术和产业发展到一定程度必然要走向国际化,缺少国际标准将失去市场竞争力。未来,中国将成为全球最大的氢能应用国和氢能产品输出国,提前思考中国氢能产业的标准化治理体系,推动氢能标准国际化将是实现产品和技术输出,增加氢能全球话语权的重要方式[7,16,19,23]。中国应在现有国际标准的基础上,进一步完善国际空白和技术创新领域的标准制定,鼓励氢能科技企业积极参与国际标准制定工作。比如,中国部分氢能科技企业在燃料电池无人机领域处于国内领先,其积极参与燃料电池无人机相关领域国际标准制定,并已尝试对接国际标委会。

另外,各产业发展都有其生命周期,从产业规划之初就应做好产业全生命周期的标准管理工作,逐步构建我国氢能产业标准化治理体系。中国氢能产业正处于导入期,基于有效的产业生命周期管理,为涉氢项目的开展提供全产业链和全生命周期的安全评估依据,可避免资源浪费,更好进行风险管控[31]。中国汽车产业有相对完善的全生命周期标准及管理体系,锂电池正在建立全生命周期的标准体系,而氢能与燃料电池领域涉及的产业链相对汽车更长,在当前“电电混动”技术前提下,如何做好氢燃料电池和动力电池替换处理,如何对氢燃料电池回收再利用等标准都应提前谋划和布局。

4.2对策与建议

通过对国内外氢能标准进行梳理,中国氢能标准化虽基本能满足当下中国氢能产业发展需求,但在碳达峰、碳中和目标下,氢能标准体系建设还需全行业共同努力。

1)协调标准组织,引导科学发展,推动多级复合标准体系建设。由国家标准化主管部门牵头,鼓励多部门协同开展标准化工作。国家标准取决于产品或技术成熟度,正式出台需一定时间,团体标准更靠近技术和产业,可快速出台,有效补充国家标准的空白,标准应本着引导产业发展,促进技术进步而出发。各标委会应共同协作推进跨领域标准制定,如上游的加氢站、气体等,应用端的气瓶、氢安全、汽车、备用电源和无人机等。各标准制定团体、协会应充分沟通协作,信息共享,避免无序竞争和标准重叠。另外,还应构建更加科学的标准审查流程,进一步完善标准的审查修订制度。对于不断发展的技术或产业可考虑充分发挥社会团体在标准化工作中的作用,着力规范并扩大氢能团体标准的制定及实施范围,积极制定体现区域性需求的地方标准,建立氢能国家标准、团体标准、地方标准的“多级复合”标准体系,推动氢能产业有序发展,适当缩短相关标准的审查修订年限,保证适应新发展需求。

2)以安全为重点,完善细分领域标准,构建全面的标准体系。在产业尚未成熟前,完整的标准体系能起到很好的引导和促进作用,但目前氢能标准统筹不足,在技术前沿领域标准缺失较多,规模化存在困难,无法有效指导企业和产品。另外,目前安全标准整体框架虽已形成,但具体细节仍显不足,部分项目未获得足够实验数据支撑,应加强氢能领域的安全实验,进行相关参数的理论验证。另外,从产业全生命周期出发,把安全作为氢能产业标准制定的首要保障,科学借鉴,依情调整,完善细分领域标准,形成覆盖原材生产到回收再利用的全生命周期和全产业链条的标准体系。

3)借鉴发达国家标准化经验,积极参与制定国际标准。加强与国际标准化组织的合作交流,积极参与国际标准化制定,由国家层面推动参与国际标准制定的战略,推动中国氢能国家标准向国际标准发展。比如,在液氢制取与储运、高压气态储氢、加氢站关键设备及部件、天然气管道掺氢、热电联产等方面,学习发达国家经验,结合中国氢能产业特点及发展态势,注重标准和技术协同,不断完善氢能标准体系;在船用氢燃料电池动力系统、氢燃料电池无人机、可再生能源制氢和氢相关检验检测等产业未布局或发展不足领域,要在推动产业技术发展的同时加快预研和修订相关国家标准,并推动国家标准走向国际化,以标准占领全球氢能高地。

4)合理布局检验检测机构,完善氢能领域认证体系。目前,中国认可的第三方检验检测机构分布不均衡,检测项目不够全面,有限的检测机构和差异化的检测项目不仅增加了企业产品的检测认证周期,也增加了生产者和消费者成本。尤其是氢能领域,目前关于氢能及燃料电池的检验检测机构少,而且基本集中在经济发达地区,应以氢能区域性服务为主,布局具有全方位检测认证能力的氢能检验检测机构,并形成“区域-省-市-县”等梯级检验检测体系,不断完善氢能领域认证体系。

5结论

“2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和”是中国向世界做出的庄严承诺,当前,中国正在构建以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,同时中国也正由高速增长进入高质量发展阶段,这就对中国能源安全、能源结构、能源体系以及能源技术等也做出了新要求[32-33]。中共中央、国务院在2021年10月公布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,在2022年陆续发布并实施了《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划》等顶层规划,中国氢能等新兴产业及其标准化体系建设也进入了新的历史时期,以辩证思维看待新发展阶段的新机遇新挑战,在借鉴国外氢能产业标准化先进经验的同时,如何因地制宜构建符合中国氢能产业的标准体系是一项值得深入思考的课题。

通过中外氢能标准化体系的对比研究,可以看到能源结构低碳化是中国高质量可持续发展的重要特征,氢能作为世界清洁低碳转型的关键技术之一,其标准化具有指导产业发展、减少贸易壁垒、增强产业竞争力等重大意义。中国氢能标准化建设过程中虽具有政策、市场、技术、社会环境等多重优势,但同时也存在前瞻性与可行性不足,细分领域标准缺失,标准化团体协调机制尚不完善、参与制定国际标准有限等问题,提出推动建设中国氢能多级复合标准体系、以安全为重点并构建细分领域标准、借鉴先进经验并参与制定国际标准、合理布局氢能检验检测机构并完善认证体系等建议。当然,中国氢能产业标准化体系的建设非一日之功,其目标、情境和实施路径既要符合中国新时代高质量发展的社会主义现代化建设目标,还需充分考虑中国国情和技术水平,在向碳达峰、碳中和的目标奋进征程中,我们应努力做好中国氢能产业标准化体系建设,提升中国低碳转型的国际竞争力、影响力和领导力,保障中国氢能制储输用全产业繁荣有序高质量发展。

|