|

李雪威,单天雷

(山东大学东北亚学院,山东威海264209)

[摘要]伴随着“碳达峰碳中和”目标的提出以及“零碳时代”的逐渐到来,氢港在氢能发展规划密集出台与氢能技术快速升级的助推下,已成为多国港口运营模式调整转型的重要指向。但与现实变动并未相伴而生的是,以氢港为特定研究对象的学术成果仍较为鲜见。鉴于此,有必要从界定氢港建设的战略内涵出发,围绕各国氢港建设的多元背景、现实意义、实践进展、建设经验展开系统性论述,重点勾勒全球氢港建设的实践图景,进而提炼全球氢港建设的有益经验。氢港建设以氢能化更新、蓝氢与绿氢枢纽建设、零碳经济系统为核心实践议题,在“双碳时代”将为各国港口运营模式的调整升级、能源转型的实施布局、氢能利用技术的成熟化与市场化发挥带动作用;也将为我国建设“世界一流港口”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”提供重要的路径参考与经验借鉴。

一、引言

目前温室气体排放而导致的全球气温升高越来越得到人们的重视(孙叶飞、周敏,2017)[1],而氢气和氢基燃料作为全球能源系统脱碳的关键燃料(能源)之一,在实现各行业领域“净零排放”的目标过程中扮演着重要角色。以氢能的清洁生产与使用、加工与转运、进口与出口为核心特征的氢港,是近年来出现的以“新能源+智能化”为核心特征的新兴港口发展模式,在应对全球气候变化行动提质升级的“双碳时代”,其建设步伐不断加快。当前,在全球推进实现“碳中和”的宏观背景下,氢港建设将带来经济社会发展方式的低碳转型与升级,也将开辟海洋高质量发展与港腹融合发展的全新实践领域。

当前,国内外学界鲜见专门关于“氢港建设”这一主题而展开的学术研究成果,而是多针对以下两个议题展开论述:其一,氢能源以及氢能技术与设备在港口的应用,涵盖氢电叉车、牵引车、拖车与发电车等港口作业车辆,液氢加注站与储氢设备,集装箱岸桥与轮胎式集装箱场桥,氢燃料内燃机与发动机技术以及港口氢气制备等;其二,随着巴黎气候变化大会的成功召开、全球“零碳时代”的开启、我国“新发展理念”“3060战略目标”的正式提出,针对绿色港口、零碳港口、近零碳港口、生态港口等新型港口的概念界定与特征归纳、评价体系与发展模式、建设路径与存在问题及对策等相关维度的研究逐渐涌现。国内外研究呈现出技术性研究居多、政策性研究较少的总体特征,特别是以氢港为特定研究对象的成果十分鲜见。

鉴于此,本文拟针对全球氢港建设开展政策研究与分析,通过解读战略内涵、厘清实践背景、阐释现实意义、梳理现状进展、提炼建设经验,以发掘氢港建设的价值。本研究的贡献在于对氢港建设的内涵及要素进行了开创性解读,同时以全球氢港建设的实践为基础归纳梳理了可赀借鉴的参考经验,契合了我国以“港口脱碳”“港口高质量发展”推进“世界一流港口”建设的战略需求,并将助推“双碳目标”的稳步实现。此外,因本文是围绕氢港建设而开展研究的初期成果,所以需在接下来的研究中,进一步弥补理论贡献相对不足的缺陷。

二、氢港建设的战略内涵

氢港是依托于所在城市、国家与跨国区域,以港区规模庞大的工业公司、炼油与石化产品集群、能源进口与生产中心的地位为基础,综合推进清洁氢气(蓝氢与绿氢)的规模化制备与消费以及进口、转运、出口的新型港口,意在提升港口装卸作业的能耗效率与设备自动化、智能化水平,优化港口能源消费结构,助力于港口能源消费的“去碳化”进程。一方面,利用沿海地区丰富的可再生资源能源(海水、风能等),以及沿海工业区在生产过程中产生的废料废渣以推进清洁氢气及副产氢生产,以氢气更新替换为港区装备设施、车辆以及调度系统运营提供动力的传统化石能源;另一方面,港区氢气进口与生产达到规模效应后可输往内陆地区,在更广阔的地域范围内推进能源更替,同时开启国际氢贸易,内外双向输出以推动其成为重要的区域乃至全球氢能中心。

氢港建设意在构建三个层层递进并嵌套的“零碳经济系统”——以港区为中心的“小系统”、以包括港区在内的沿海工业经济区为主的“中系统”、以涵盖上述两者的沿海城市连同其辐射的经济腹地在内的“大系统”,意在加快推进氢能技术研发,实现国内国际双循环间的有机联动,助力氢能实现更大规模、更多元化的消费与利用,为落实“双碳目标”做出重要贡献。以青岛港为例,“中国氢港”与“东方氢岛”是山东省与青岛市推进氢港建设的两大目标:前者指代氢港建设对港口本身向绿色智能化方向转型升级的促进作用,后者则突出氢港建设对青岛市及山东省推进并落实以“碳达峰碳中和”为核心目标的经济社会发展方式的带动作用。在应对全球气候变化愈发紧迫的当下,推进氢港建设的时代性、全局性与战略性意义显著。

三、全球氢港建设的多维背景

氢港建设契合了三重现实背景:全行业、全领域脱碳时代的到来与港口运营模式的调整升级,多国氢能发展规划的密集出台与能源转型战略的实施,以及涉港氢能技术的逐步成熟化、市场化。在时代性、战略性、技术性三大要素的共同作用下,全球范围内的氢港建设逐渐从规划走向现实。

(一)宏观背景:“双碳时代”的到来与港口运营模式的调整升级

2020年是全球正式开启“双碳行动”的元年。截至当年底,占全球温室气体排放量近三分之二的120多个国家已宣布承诺实现净零排放,2021年以来各国碳中和路线图与实施规划进一步细化、出台,“去碳化”的大趋势已不可逆转。持续的气候变化危机以及新冠肺炎疫情的大流行,促使越来越多的国家出台了绿色可持续的经济社会复苏政策,从而引发了全球能源结构的深层次调整,这一趋势与全球正在经历的第三次能源革命形成了互动与共振。当前,世界范围内化石能源向新能源更新、化石能源利用技术向新能源利用技术升级的转型方向逐渐清晰,新能源作为本次能源转换的主角,将在实现碳中和的过程中发挥主导作用。根据相关研究,到2050年,在碳替代、碳减排、碳封存、碳循环四种推进碳中和的对策路径中,碳替代的贡献率居首达47%(邹才能等,2021)[2];而氢气作为替代传统化石能源的重要新能源之一,被誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源,是现存能源中唯一一种完全无碳的基于分子的能量载体(World Energy Council,2018)[3],能够为电力、交通、建筑及其他难以脱碳的产业领域提供行之有效的脱碳选择(Fuel Cells and Hydrogen,2019)[4],在实现净零排放的过程中扮演着重要角色,将成为全球迈向碳中和进程中的关键变量。

2019年6月,国际能源署发布研究报告《氢能的未来:抓住今天的机会》,明确了四个在短期内可以推动氢气广泛使用的领域——氢港位列第一,其概念与实践的核心是“将工业港口作为扩大清洁氢使用的神经中枢”,直接服务于沿海地区经济社会的低碳转型与高质量发展。具体而言,目前基于化石燃料的炼油业、化工业大都集中于世界各地的沿海工业区,应积极鼓励其转向更清洁的氢气生产以降低整体成本,同时这些大型氢气供应源还可以为服务于港口的船舶和卡车提供燃料,并为附近的其他工业设施提供动力。港口的脱碳行动可为全球“双碳事业”做出重要贡献,氢能的引入也为传统港口运营模式的转型升级、可持续发展指数与竞争力的提升提供了全新思路;研发清洁氢气生产设备、布局氢能产业链的港口数量显著提升,氢港已经成为推动清洁氢气广泛利用以实现零碳绿色目标的深耕领域之一,成为赋予本国港口“绿色”“智能”属性的重要选择。

(二)战略支持:多国氢能发展与能源转型规划的密集出台

在全球监管机构、投资者、消费者等主体快速转向“脱碳”的宏观背景下,氢正受到前所未有的关注与投资。截至2021年底,美、英、德、日、澳、韩以及欧盟等30多个国家或国家集团已明确发布与氢能相关的战略规划或路线图,承诺了超过700亿美元的公共资金,相关业界及私营部门也宣布了200多个氢能发展项目。各主体均明确了氢能源在未来全球能源体系中的重要定位,赋予了其提升国家能源安全与经济社会可持续发展指数的战略意义,视其为挽救气候变化危机的“救命稻草”,在政策鼓励、资金投入、技术升级、立法保障、就业提供等方面给予全面支持。港口与氢的结合使“绿色港口”“零碳港口”建设迎来新机遇,其强劲的发展势头已扩散至全价值链领域,并且正在快速降低涉及氢气生产、运输、分配、零售和终端的应用成本。

当前,氢气尤其是由清洁方式制得的蓝氢与绿氢,正在成为服务于全球能源转型的新力量。在2021年6月于智利举行的“第六届创新使命部长级会议暨‘创新驱动·净零未来’峰会及第十二届清洁能源部长级会议”召开期间,“全球港口氢能联盟”正式成立,这是全球第一个将港口代表与政府和行业决策者聚集在一起的全球论坛,旨在加强与沿海工业区低碳氢气和氢基燃料生产和使用相关的政策对话,开展以项目为导向的合作,加快低碳氢气生产技术的部署。根据国际可再生能源机构的统计,截至2020年全球用于生产绿氢的电解槽容量仅为200兆瓦左右,远低于未来对绿氢的预期消费规模;但随着大型新电解槽项目数量的增加,绿氢产能也将急剧增加。当前,多国加紧部署氢气尤其是绿氢生产设备并推进技术研发:丹麦的HySynergy项目将目标设定为1吉瓦;澳大利亚宣布建设的电解槽产能约22吉瓦,进一步实现其建成“亚洲可再生能源中心”的目标;沙特阿拉伯未来新城NEOM与美国工业气体公司Air Products、沙特国际电力和水务公司ACWA Power共同计划于2025年建成并运营一座4吉瓦产能的绿色合成氨工厂;阿曼杜库姆经济特区发展公司Tatweer已经宣布投资25亿美元建设绿氢和绿氨设施;2020年中国各地已公开宣布的绿氢开发项目达28个,到2030年全国各地将部署建设70-80吉瓦的电解槽。在多国政府、相关行业与机构能源转型战略的推动下,氢能产业正在获得前所未有的发展机遇。

(三)技术进步:涉港氢能技术成熟度与市场化程度的提升

氢具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等众多优点,其热值可以达到同质量焦炭、汽油等化石燃料的3-4倍,通过使用燃料电池可实现90%以上的综合转化效率,并且可广泛应用于能源、交通运输、工业、建筑等多维领域(中国氢能联盟,2019)[5]。更为重要的是,较之于其他清洁能源,氢气拥有出色的长期储存能力,是能够实现长期供能供电目标的重要载体。此外,当前制氢、储氢、加氢以及以氢燃料电池汽车为代表的终端应用设备与技术正不断走向成熟,商业化应用速度不断加快。伴随着电解槽设备固定成本以及零碳电力成本的“双下降”,电解水制氢的成本竞争力将日渐增强,很可能成为氢气生产的最主要途径。根据相关研究,以2050年实现净零排放为前提目标,伴随着成本的降低,使用可再生能源电力进行电解制氢的比重将达到氢气总产量的70%(能源转型委员会、落基山研究所,2019)[6]。

当前,全球许多正在进行和计划中的新能源项目,都在发展使用可再生电力生产的绿氢,预计未来几年来自可再生能源的氢气技术将不断成熟,并且愈发具备经济与成本上的竞争力。国际可再生能源机构指出,若绿氢生产所需的电解槽规模逐步扩大,从现在起到2040至2050年间,每千瓦的电解槽制氢成本(840美元)预计将降低1/2(International Renewable Energy A⁃gency,2019)[7];国际氢能委员会的预测更为乐观:伴随着电解槽产业链的快速工业化,到2025年每千瓦生产成本将降至480-620美元,2030年进一步减少至230-380美元,届时可再生氢的生产成本可能会下降到每千克1.4-2.3美元(Hydrogen Council,2021)[8]。由此可见,绿氢将迎来巨大的生产及消费前景。

推进港口基础设施的氢能化更新,提升涉港氢能利用技术的成熟度与市场化程度,是氢港建设的重要内容之一,也是港口运营模式转型升级的必然选择。挪威船级社认为,在直接或间接推动港口绿色脱碳转型的十大项目中,作为原料和能量载体的氢将发挥巨大作用(DNV·GL,2020)[9]。“欧洲海港组织”将港口基础设施划分为“终端基础设施”“运营设备”两大类,分别包括:港口与主航道的内河航道连接区,港口停靠区,燃料舱,船舶接用岸电,港口相关物流和制造活动场所,减少港口和航运环境足迹的基础设施,服务于港口和腹地高效运营的ICT/数字基础设施;从港口到主要高速公路的运输连接,疏浚和拖船,多式联运码头与港区外陆港、从港口到干线的铁路运输,维持港区内运输顺畅的基础设施(International Renewable Energy Agency,2021)[10]。在上述设施与设备中,与物流和交通运输相关的占据了绝大部分,氢气也因此拥有了巨大的发展空间。

此外,在目前鹿特丹港推进的“合成气(syngas)生产计划”中,氢气扮演着重要角色。具体而言,法国液化空气集团Air Liquide、欧洲化学品公司Nouryon、加拿大清洁技术公司Enerkem与鹿特丹港务当局正在开展一项“将废弃物转化为清洁能源”的合作项目:将氢气作为反应物与生活垃圾和其他废弃物产生化学反应以制造“合成气”,进而以“合成气”为原料生产绿色甲醇与氨等清洁能源(World Energy Council,2018)[3]。此举表明,氢气虽然不是唯一的“脱碳杠杆”,但它扮演着大规模整合可再生能源的角色,是相关能源技术不可或缺的“生产杠杆”。氢气不仅可以用作港口脱碳的最终产品,也可以被用作在港区生产其他清洁能源的“中间产品”,从而开辟了全新的应用路径。

四、全球氢港建设的现实意义

港口是氢能相关技术试点与推广的最佳场域之一,推进氢港建设将使得以碳捕集与封存技术(以下简称CCS技术)、电解制氢等低碳、零碳制氢技术获得充分的市场化运用空间,进而向其他领域推广,最终在全行业全领域形成实现碳中和的“氢经济路径”。绿色发展是经济高质量发展的主要内容,而绿色技术创新是绿色发展的核心动力(金芳等,2021)[11]。对能源结构调整而言,氢港建设最重要的意义在于可以通过对氢气及其衍生清洁能源的使用实现“结构性节能”,提供了一条在港区扩大清洁能源使用比例的有效路径,使绿色清洁技术的推广步入正轨。氢气,尤其是绿氢,可以在通过直接推进可再生电气化以支持在现有技术基础上可行性程度较低、或需要较长时间周期而难以减排的工业部门与相关行业领域的脱碳方面发挥关键作用(International Renewable Energy Agency,2021)[12]。氢港建设,不仅涵括港口的运营动力转型以及港口氢能生产基地的建设,更着眼于更新港口管理与运营观念、拉动涉海产业就业增长、辐射带动宏观经济社会发展,海洋产业的结构层次将迎来巨大跃迁,进而带来构建以氢港和氢能为核心的高附加值清洁产业全链条经济体系的良性变革。通过建设以“新能源+智能化”为核心内涵的氢港,将有效带动氢能相关技术的推广与升级,提升港口及相关行业领域的绿色发展指数,实现全业全域碳中和。

此外,氢港建设将为港口绿色智能化建设标准的统一与完善,以及港腹“高质量融合发展”提供强大动能与支撑。当前,国内绿色低碳港口评价体系远未成熟的现实,对推进港口绿色低碳发展构成了严重阻碍。多年来,中国学者也在运用不同模型与分析方法以及借鉴国际绿色港口评价标准的基础上,就建立绿色港口的评价指标与体系开展了诸多研究,而氢港建设尤其是氢能源的引入,为采用统一的数据采集与核算过程、构建完善的评价体系、制定一体化的港口绿色智能化建设标准提供了全新机遇。此外,氢气具备服务于“部门耦合”(sector coupling)即“基于可再生电力的一体化能源系统”的发展潜力(Appunn,2018)[13],其长期储存性可以直接确保稳定的电力供应,通过氢气将能耗部门与电力生产部门有机连接,此举不仅服务于港区,还将使港口所在城市及腹地受益——无论工业型港口抑或运输型港口,氢气作为传统化石燃料的替代品可广泛应用于工业生产领域,尤其是化学工业将因为氢气的大量使用而实现可持续发展;氢气也可以作为原料服务于生物燃料与合成燃料的生产,对城市供热系统的更新换代也具有十分重要的意义。此将开辟港腹“高质量融合发展”的全新增长点。

五、全球氢港建设的实践进展

全球氢港建设发端于欧洲。2013年,“欧洲燃料电池和氢能联合组织”(以下简称“联合组织”)举办了“燃料电池和氢气在海事与港口领域的应用”研讨会,系全球以及欧洲首次开展的、针对在港口应用氢能源及相关技术的可能性及可行性的研究;2017年,四年一度的研讨会再次召开,“氢和燃料电池的海上应用”成为研讨主题。此后,荷兰与西班牙正式开始了氢港建设的规划出台与实践探索:2018年,荷兰鹿特丹港正式上马名为“H-vision”的氢港建设可行性研究项目,意在探索此类港口运营的商业模式、解决可能出现的技术挑战、开辟氢气市场、更新CCS技术;2019年2月,联合组织主办的“氢港——在港口实施燃料电池和氢能技术”第一次内部技术会议在西班牙瓦伦西亚市举行,旨在推动欧洲港口业向有效的低碳/零排放运营模式转型,并宣布瓦伦西亚港为首选试点港口;随后,该港口的氢能转型试点工作——在装卸和运输设备中推广使用氢燃料供能技术、装配氢燃料电池——正式启动。

继欧洲之后,中国也开始了对氢港建设的相关探索。2019年11月,交通运输部等九部委出台了《关于建设世界一流港口的指导意见》,提出了“加快绿色港口建设”的目标,具体包括“鼓励新增和更换港口作业机械、港内车辆和拖轮等优先使用新能源和清洁能源,加快提升港口作业机械和车辆清洁化比例”等举措。与此同时,青岛港也正式将全自动化码头二期投入使用,其亮眼之处在于使用了全球首创的氢动力自动化轨道吊,将氢气和氧气发生反应后产生的化学能直接转换成电能,以自主研发的氢燃料电池组为自动化轨道吊提供动力,在减轻了设备自重的同时提高了发电效率。由此可见,青岛港将港口运营模式的氢能化转型与“5G+自动化技术”充分结合,在提升整个港口内部各要素各环节的协同运转效率方面发挥了巨大作用。

自第26届联合国气候变化大会召开以来,全球范围内的“双碳行动”正式启动并迅速推进,氢港建设也进入了快速发展轨道,正在成为世界主要国家不断赋予本国港口“绿色”与“智能”属性的重要选择,尤以全球经济、贸易、航运三大中心——西欧、东亚、北美地区国家为典型代表。除前文提及的国家及其港口外,法国马赛港、瑞典哥德堡港、比利时安特卫普-布鲁日港、德国汉堡港、英国肖勒姆港、日本小名滨等六处湾区、韩国光阳港、澳大利亚汤斯维尔港与纽卡斯尔港以及阿曼杜库姆港等,也通过积极推进清洁氢气的规模化制备与出口、氢能产业链与物流链的建设、氢燃料(电池)的研发与使用、加氢站的布局、各类作业车辆的动力更新、涉海涉港氢能技术与设备的研发与装配等环节,从不同路径出发推进氢港建设并取得了初步进展与成效,全球氢港建设正处于加速发展的前夜。港口的脱碳行动可为全球“双碳事业”做出重要贡献,氢能的引入也为港口能级、可持续发展指数与综合竞争力的提升提供了新思路。

六、全球氢港建设的经验特征

当前,全球多国从不同实践路径出发开展本国氢港建设的谋篇布局,提升减排降碳发展能级,呈现出了利用港区及腹地优势禀赋、推动设施设备氢能化更新、推进蓝绿氢气生产制备以及打造氢能产业集群等多维实践图景。

(一)利用港区与腹地的优势禀赋结构

港口所具备的各类禀赋以及由此而产生的多维优势,是推进氢港建设行稳致远的坚实基础。氢港可视为以氢能源的制备和使用以及对相关设施与技术进行结构化更新的、以海洋发展为底色的产业集群,具备通过禀赋结构变量分析自身发展优势条件的基础。因此,在生产要素、自然条件与政策支持等禀赋的驱动与刺激下推进氢港建设与产业更新,是充分利用港口自身、腹地及所在国家综合、优势资源的必然表现。

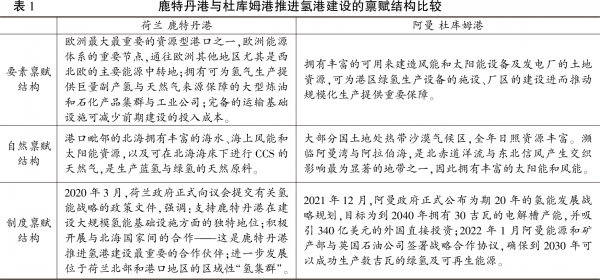

根据新结构经济学的观点,禀赋结构是识别本地区具有潜在比较优势产业的出发点,也是推动产业发展、驱动产业升级的基础条件,包括要素禀赋结构(资本、劳动、土地、数据等生产要素的构成比重)、自然禀赋结构(某地的经度、纬度、海拔、气候、自然风光、自然资源等)、制度禀赋结构(正式制度——法律与政策与非正式制度——社会的营商文化、社会信任、历史文化等),由禀赋驱动的结构转型与产业升级是新结构经济学的核心内容之一(王勇、汤学敏,2021)[14]。氢港作为一国产业经济形态的重要组成部分,同样遵循着以内生禀赋驱动建设发展的一般逻辑,禀赋或优势禀赋也由此成为氢港建设经验研究的重要起点。在全球氢港建设的案例中,荷兰鹿特丹港与阿曼杜库姆港成为充分利用多主体要素禀赋结构、自然禀赋结构与制度禀赋结构所带来的复合优势,打造契合自身实际情况的氢能发展模式的典型案例。

相异的要素禀赋结构直接决定了两者氢港建设不同的形态与结构特征:鹿特丹港缺乏广阔的土地资源,因此既有的产业链中心位置与基础设施优势条件是其最重要的要素禀赋结构,由此展现出了氢港建设的技术导向型特征;与之相反,阿曼相对落后的经济技术发展水平决定了杜库姆港的要素禀赋结构优势不足,因此必须利用相对丰富的土地等自然资源,通过大量布局清洁能源生产所需设备以制备绿氢等二次能源,因而展现出了氢港建设的资源导向型特征。

(二)推进港区设施设备的氢能化更新

近年来,在碳中和目标的刺激下,全球港口正向着智能化与零碳化方向快速发展,港口作为全球“能源节点”的重要性不断上升,为各种运输系统提供绿色可持续能源供应的潜力逐步显现(UNCTAD,2021)[15]。推动港口运作设施与能源生产设备的氢能化更新,已成为氢港建设的重要主题,主要表现为:

其一,“以氢代油”——港口运输与作业车辆能源动力的新旧转换。港区内运营的承担不同层次任务的车辆扮演着维系港口内部各要素间高效、有机联结,以及强化港口与内陆地区经济联系的重要角色,是港口传统能源的“消耗大户”,其“脱碳化”与“氢能化”是氢港这一系统性工程的关键环节之一,“以氢代油”的重要性与紧迫性不言而喻。许多国家都将车辆能源动力技术的更新升级作为推进氢港建设的首选试点任务:如鹿特丹港计划到2025年在港区运营500辆氢动力卡车;英国H2Green公司为英国肖勒姆港的重型叉车和重型货车车队提供氢燃料;丰田公司为洛杉矶港和长滩港制造氢燃料电池重型运输卡车;日本也在小名滨、横滨·川崎等六处重要的港湾地区大力推进新型氢燃料电池运输车的替换进程。

其二,“电解制氢”——建设以港区电解槽为中心的氢气生产枢纽。伴随着世界能源格局的变动,“能源安全”的关注视域已经从传统的化石能源向新能源扩散,氢气进口难以保障能源供应的稳定性与持续性,将氢港建设的能源来源仅寄托于“外来”既不现实、也绝非明智。氢气自制成为有效对冲外来风险、提升氢港建设稳定性与可靠性的必然选择,电解制氢技术也成为适用于港区条件下氢气生产的重要路径:德国汉堡港计划在地方政府以及多家公司的支持下,开发并安装可供能100兆瓦的电解槽;肖勒姆港宣布在港区建立与陆上风能和太阳能发电相结合的氢能生产枢纽为港口作业供能;澳大利亚汤斯维尔港也计划在专业能源设备公司的支持下设计使用容量1000兆瓦的电解槽。

(三)开发制备蓝氢与绿氢

2022年4月,联合国政府间气候变化专门委员会在第六次评估报告《气候变化2022:减缓气候变化》中明确指出,在短中期内全球向低碳能源系统转型的过程中,必须大幅削减传统能源或化石燃料的使用量及使用比重:现阶段化石能源消费在一次能源消费总量中占比80%,若参照2℃的温度控制目标,到2030年化石能源消费比重应下降至71%-75%,2050年应进一步下降至41%-57%;若1.5℃为温度控制目标,2030年与2050年的化石能源消费比重应分别大幅收缩至59%-69%与25%-40%。为延缓全球气候变暖的速度,低碳能源转型过程需要延续数十年,这为以氢能源为代表的新能源与可再生能源带来了巨大的发展潜力。

在港口推进氢能源对传统化石能源的更新与替代,探究使用不同类型的氢气对零碳港口能源选择的影响,是当前全球港口转型与发展面临的重要课题之一,这一领域比以往任何时候都更需要良好有效的政策(International Journal of Industrial Organization,2021)[16]。氢港建设的主要目标之一就是从根本上逐步推进港口能源使用迈向绿色零碳化的更新迭代,制氢技术必然要经历从灰氢跨越至蓝氢与绿氢的协同生产再到绿氢主导的演进路径。近年来,世界主要能源类国际组织和机构纷纷出台研究报告加大对蓝氢和绿氢的重视程度。2018年,世界能源理事会在《作为催化剂的氢工业加速欧洲经济到2030年的脱碳进程》中指出,工业活动是启动氢经济的最佳领域,蓝氢提供了一条在几年内加速减少碳排放的可行性路径,并为绿氢经济的发展奠定基础;蓝氢发挥着通往绿氢的桥梁作用,将加速向绿氢的过渡进程(World Energy Council,2018)[3];国际可再生能源机构也在2021年的一份报告中指出,现阶段绿氢在全球氢气生产总量中所占比重小于1%,但由于技术成本的下降和可再生能源利用程度的提升,绿氢生产成本会迅速降低;面对可再生能源直接电气化技术可行性较低的现状,以及从现有技术手段出发将导致某些经济领域减排脱碳时间延长等问题,绿氢将为化解此类难题发挥关键作用;到2050年氢及其衍生能源将占据全球最终能源使用量的12%,在这其中绿氢将提供三分之二的需求量(International Renewable Energy Agency,2021)[12]。

因此,拥有清洁与可再生属性的蓝氢与绿氢,已成为更新港口运营动力的必然选择,从“蓝绿协同”到“绿氢主导”已逐渐成为更多港口的氢能发展路径。如鹿特丹港“氢能生产中心”建设的“两步走战略”即为“到2030年实现大规模的蓝氢与绿氢生产,到2050年实现绿氢对蓝氢的完全替换”,其合作伙伴壳牌公司初步计划于2023年在港区运营电解能力150-250兆瓦的电解槽以生产绿氢;韩国意欲在釜山市光阳港打造的“氢能生态系统”也是以蓝氢为起点向前推进:计划在2025年建立一座年产量达25万吨的蓝氢工厂。从蓝氢制备过渡至绿氢产业链打造、推进绿氢规模化生产,正在成为当前氢港建设的重要议题。

(四)综合打造氢能产业集群

氢港是港口进入港腹一体化发展阶段的全新表现形式,其核心特征是以氢能源的大规模生产、出口与相关技术设备的更新,带动产业链各主体与要素的集聚,是涉及一国中央政府、地方政府、各级主管部门、能源供应商、氢动力基础设施与设备制造商、科研单位以及金融机构等不同主体协同参与的系统性工程,满足在经济集聚视域下开展分析的条件。经济集聚是在一个相对有限的空间内集中大量的经济单位,同时合理利用个体外部性发挥整体系统收益递增、促进增长和发展的有效安排(钟华等,2004)[17]。全球重要沿海城市依托于在全球经济体系中占据中心地位的重要港口,因势利导推进涉海涉港相关产业的发展,可使港口与城市经济发展呈现出单一化的集聚形态——如伦敦的全球海事金融与仲裁中心、新加坡的国际航运中心、汉堡的欧洲商品集散中心与联运枢纽,以及鹿特丹意欲打造的“欧洲氢能中心”等。

氢港是“多行业汇聚同一地点”典型案例,是通过产业集群发挥集聚作用的重要实践场域。全球氢港建设主要包括以下三种模式:

其一,港口+X模式。此类合作牵涉的主体众多(能源公司、设备制造商、投资集团、科研院所等),分属不同国家,实践领域与指向比较明确。2021年1月,德国汉堡港、瑞典能源公司Vattenfall、荷兰能源巨头壳牌、日本制造商三菱重工、汉堡市市政供热供应商Warme Hamburg宣布,将在汉堡港港区共同合作开发可供能100兆瓦的电解槽以生产绿氢;2021年11月,澳大利亚纽卡斯尔港、麦格理绿色投资集团、公共交通设备供应商Keolis Downer、纽斯卡尔大学以及日本能源公司Idemitsu等,计划在纽卡斯尔港内建设40兆瓦的电解槽并分阶段逐步扩大到1000兆瓦。

其二,多国港口当局合作模式。此类合作多为港口间推进氢港建设的战略沟通与协作,多发生在同一地区且经济社会发展水平相近国家的港口之间。荷兰鹿特丹港与意大利热那亚港正合作推进连接两港的基于氢气的“碳中和运输走廊”,即多种运输形式都将基于氢燃料的使用以及氢能设备的运用;2021年5月,瓦伦西亚港务局与汉堡港务局决定共同推进应用于海事领域氢能项目的开发——瓦伦西亚港是全球最先推进港口氢能化更新的港口,已经积累了丰富经验;汉堡港作为欧洲重要的商品及能源转运中心之一,联通中欧、东欧乃至整个欧洲市场的区位优势显著,在推进氢港建设方面具有较大的发展潜力,双方的合作优势互补性十分明显。

其三,港口-政府合作模式。推进此类合作的港口一般需要获得本国政府部门或来自氢能资源丰富、氢气制造技术水平较为成熟国家的政府部门的有力支持,目标为围绕氢气生产、运输等环节打造安全、完整的氢气供应链,在低成本的氢气生产地与需求中心之间建立密切联系。2021年10月和11月,鹿特丹港分别与澳大利亚昆士兰州和西澳大利亚州签署合作协议,共同推进包括生产、储存、运输、利用等环节在内的清洁氢气出口供应链的建设;2021年11月,比利时安特卫普-布鲁日港也与智利能源部达成共同致力于绿氢生产与运输、推进氢能产业链与物流链建设的合作意向;同月,美国能源部与西雅图港就实现港口的氢能化脱碳目标达成合作共识,计划出资212万美元用以开展前期建设与风险评估。

七、结论

综上所述,氢港建设紧扣氢能化更新、蓝氢与绿氢枢纽建设、零碳经济系统等三大实践议题,在“双碳时代”港口运营模式调整升级、氢能发展战略布局实施、涉港氢能技术迅速发展的助推下,为构建“氢经济模式”、制定绿色智能化港口建设标准、推进港腹“高质量融合发展”发挥着重要作用。全球氢港建设方兴未艾、发展迅速,已呈现出利用地方优势禀赋、研发多元氢能技术、开发蓝绿氢气、构建氢能产业集群等多元实践图景与建设思路。“双碳”目标对中国产业结构绿色转型和实现经济高质量发展具有重要战略意义(马海涛、贺佳,2023)[18],将为我国以“港口脱碳”“港口高质量发展”驱动“世界一流港口”建设,实现党的二十大报告中提出的“推动能源清洁低碳高效利用,推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型……加快规划建设新型能源体系”以“积极稳妥推进碳达峰碳中和”的战略目标,提供重要参考与借鉴。

|