|

韩国能源研究所(KIER)高温电解实验室的研究人员Heeyeon Kim博士和Yoonseok Choi博士与首尔国立大学材料科学与工程系的WooChul Jung教授合作,成功改进了一种用于从温室气体中产生能量的干重整反应催化剂。与传统催化剂相比,新开发的自生成催化剂具有高耐久性和显著减少金属使用量,大大提高了经济效益。

甲烷干重整(DRM):一种在高温下使甲烷和二氧化碳(两种主要温室气体)发生反应以产生合成气的技术。近年来,它作为与碳氢化合物相关的分布式制氢以及固体氧化物燃料电池集成发电系统的核心技术也受到了关注。

干重整是一种将甲烷(CH₄)和二氧化碳(CO₂)这两种主要温室气体在高温下反应合成氢(H₂)和一氧化碳(CO)的技术。通过减少温室气体,它有助于对抗全球变暖,同时生产关键能源氢和多用途合成气。由于这些原因,它一直是学术界和工业界的一个活跃研究领域。

干重整反应通常使用镍(Ni)催化剂,它既经济又高效。然而,在反应过程中,碳容易沉积在催化剂表面,导致性能迅速下降。这种积炭是长期运行和商业化的主要障碍,推动了对新催化剂设计和操作条件优化的积极研究。

作为一种替代方案,使用钙钛矿基氧化物的自生成催化剂技术已经得到了很多关注。在这种方法中,金属驻留在催化剂载体内,在反应条件下迁移到表面形成催化活性位点。出现的金属颗粒与支架紧密结合,有效地抑制了碳沉积。因此,与传统的镍催化剂相比,自生成催化剂可以在长期运行中保持性能。

自生成催化剂:活性金属成分嵌入支撑材料的晶格内,并在特定环境下迁移到表面的催化剂。这种机制允许活性位点均匀分布在催化剂表面,并从根本上防止金属颗粒脱离或团聚引起的性能下降。

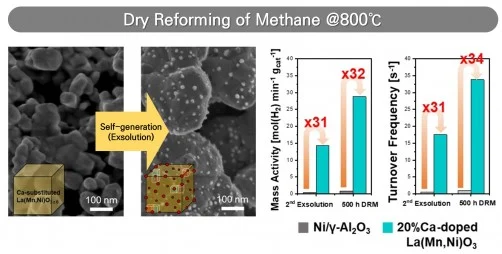

研究小组优化了原子间键强度,开发出了即使在干重整反应的高温条件下也能稳定运行的自生成催化剂。使用这种催化剂,只需要常规催化剂所需镍的3%就可以产生相同数量的合成气。

在自生成催化剂中,内部金属元素越容易迁移到表面,反应速度越快。然而,在这项研究中使用的基于镧锰矿(LaMnO₃)的钙钛矿氧化物载体具有很强的原子间键,使得内部金属颗粒难以出现。为了解决这个问题,研究小组用钙离子(Ca²⁺)取代了氧化物载体中的镧离子(La³⁺),降低了原子间键合强度,并使更多的镍迁移到催化剂表面。

然而,研究小组发现,添加过量的钙会导致钙钛矿结构本身崩溃,导致催化剂的稳定性和活性降低。基于这一发现,他们确定了钙取代的最佳范围,并成功开发了一种自生成催化剂,该催化剂运行稳定,同时具有高抗碳沉积和强转化活性。

与传统催化剂相比,新开发的催化剂只需要3%的镍就能产生相同数量的合成气。此外,与传统催化剂的活性容易因团聚和结焦而降低不同,新型催化剂在800℃下长期运行500小时,稳定保持了较高的转化效率,没有碳沉积的迹象,证明了其出色的耐久性。

首席研究员Heeyeon Kim博士表示:“自生成催化剂技术是一项突破性的创新,不仅有效地解决了传统镍催化剂以积炭为主的催化剂失活问题,而且显著降低了原料和反应过程的成本。”

该论文的共同通讯作者Yoonseok Choi博士评论道:“这项工作具有重要意义,因为它确保了一项核心技术,不仅适用于干式重整反应,还适用于广泛的碳氢化合物重整过程、高温水电解(SOEC)和其他下一代能量转换系统。”

该研究结果发表在催化领域的国际领先期刊《ACS Catalysis(Impact Factor:13.1)》上,并得到了KIER研究计划和韩国科学与信息通信技术部研究计划的支持。

(素材来自:KIER 全球氢能网、新能源网综合) |